「色彩検定を取ったら、本当に仕事や日常に役立つの?」「勉強しても活かす機会がないかも…」そんな不安を感じている方も多いかもしれません。でも実は、色の知識は想像以上に幅広い場面で活用できます。

色彩検定で学べるのは、単なる暗記ではなく“色をどう選ぶか、どう伝えるか”を理論で裏付けるスキル。この記事では、資格取得後に具体的にどんなシーンで使えるのか、5つの視点から詳しくご紹介します。

この記事を読んだ後には、きっと「色彩を学ぶことの意味」がはっきり見えてくるはずです。

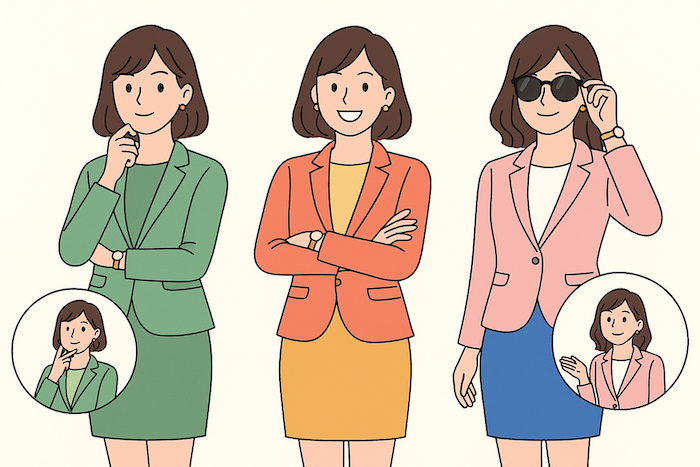

オシャレ度アップ!一生使える配色の知識

色彩検定では、PCCS(日本色研配色体系)やマンセル表色系などの理論を通して、「色選びの基本と応用」を学びます。要するに、色をどう組み合わせたら調和感がある(オシャレに見える)のかを、知ることができます。

たとえば、こういった知識です。

これらのルールを知っていると、色選びが「なんとなく選んだ配色」から「理論に基づいたコーディネート」へと進化します。

たとえば、洋服を選ぶときも「今日は明度と彩度をそろえた類似色でまとめよう」「バッグだけビビッドトーンの差し色にしよう」と考えられるようになります。毎日のコーディネートやインテリアが、一歩洗練された印象に変わりますよ。

ほかにも、さまざまな色彩調和論について学びます。美しくみえる色の組み合わせについての知識は、一生モノ。上手な色遣いによって、周囲からのイメージもグッと良くなるでしょう。

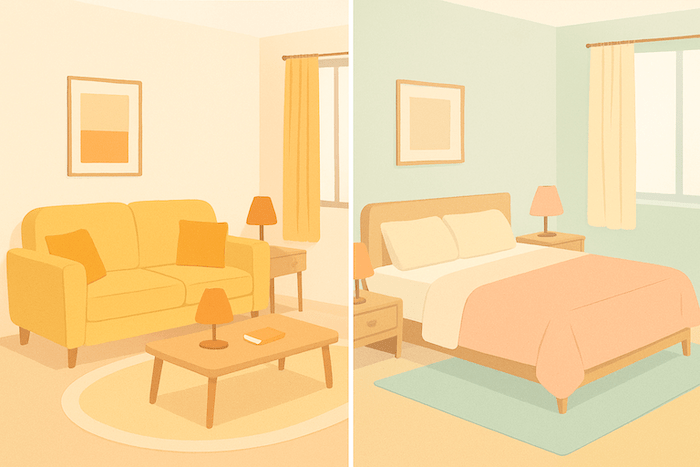

色彩心理効果を活用して、暮らしの質を改善

色には視覚的な効果だけでなく、心理に影響を与える力があります。色彩検定で学ぶ色彩心理は、あなたの暮らしを心地よく整える知識の宝庫です。

たとえば、こうした色が象徴するもの、世間一般が抱いている色のイメージについても学びます。これらを知っていると「そのイメージを表現する色遣い」ができるようになります。

さらに、色には「重さ」「温度感」「硬さ」「派手・地味」などの印象もあり、空間づくりに大きく影響します。

たとえば自宅のリビングなら、温かみのあるクリーム色をベースに、暖色の照明や小物をアクセントカラーとして用いると、明るくて親しみやすい空間になるでしょう。逆に寝室はパステル調を中心に落ち着いたトーンにすることで、リラックスしやすくなります。

色彩心理の知識にもとづいた、目的にあわせた「調色」のスキルは自宅だけではなくオフィスや店舗などの空間でも活かせます。リラックス、集中、売上向上など目的を定めて配色を考えて、「色を変えるだけで、気分や行動が変わるんだ」という体験をぜひ味わってみてください。

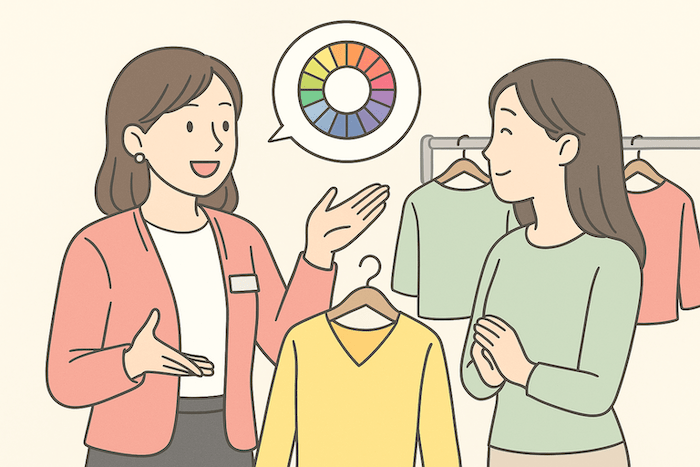

お客様も納得!その色を選ぶ理由を理論的に説明できる

色彩検定を学んでいると、何気なく選んでいた色に「理論的な裏付け」を持てるようになります。これは接客やプレゼンの場面でとても大きな武器になります。

たとえば、アパレルショップでお客様にコーディネートを提案するとき、

「なんとなくお客様にあっている気がします」

だと「適当に言っているだけでしょ?」とか「根拠は?」と不信を抱かせてしまいますが、

「このジャケットは同系色でまとめると上品ですが、あえて補色を差し色にすると視線が集まりスタイルアップして見えます。いまお召しのボトムスの色とも類似の関係のため、もっとも調和感が得やすい組み合わせです」

と、具体的な理由を添えて説明できます。

インテリアコーディネーターやネイリスト、ブライダルプランナーでも同じです。

「色にはきちんと意味がある」「自分はその知識をもとに提案している」という自信は、お客様にも伝わり、納得感や信頼感につながります。

色遣い次第でアピール力が高まり売上増加に

色彩検定では、広告や商品パッケージで活かせる「色の見えやすさ・誘目性・視認性」などの知識も学びます。

たとえばPOPやチラシをつくるとき、ただ派手にするのではなく、

- 暖色系で誘目性を高める

- 補色コントラストで視線を集める

- ターゲットの心理に合わせて色を選ぶ

といった配色を考えられるようになります。

同じ商品でも、色の使い方次第で「目立つ」「印象に残る」「欲しいと思わせる」ことができます。

店舗経営者なら、商品の陳列方法や広告の色味を変えるだけで、売上が大きく改善できるかもしれません。ネットショップの運営者も同じです。ウェブサイトの色を変える、ボタンの色を変える、商品の背景色を変えると、反応が変わったります。

営業職やマーケティング担当の方はもちろん、フリーランスでデザインをする方にも心強いスキルになります。色彩検定の資格を取る過程で学ぶ内容は、使い方次第で実利に直結します。

世界に興味が広がってコミュニケーション力アップ!?

色彩検定を学ぶと、色そのものへの関心が高まります。日々の生活の中でも、

「このインテリアは類似色配色が上手だな」

「この広告は色彩心理を意識しているんだな」

と発見が増えていきます。

色は文化や歴史、季節感、トレンドなどと深くつながっています。知識が増えることで、会話の幅が広がり、「色」に興味を持つ人と自然に繋がれるようになります。

色を切り口にすると、他業種の人や初対面の人とも会話が弾むことが多いです。

「趣味からキャリアまで、色を通して自分の世界が広がる」

そんな実感を得られるのが、色彩検定の大きな魅力です。

まとめ

色彩検定は、資格取得そのものがゴールではなく、「色をどう活かすか」が学びの価値を決めます。この記事でご紹介したスキルは、あくまでほんの一部です。色彩検定の資格取得を目指す過程で得られる色の知識は、きっとあなたの毎日やキャリアを豊かにしてくれるはずです。

「どの場面で色を活かしたいか」を思い描きながら、学習の一歩を踏み出してみてくださいね。