「色彩の専門家として一歩先を目指したい」「スタンダードクラスは合格したけれど、次のステップが不安」──そんな方にとって、カラーコーディネーター検定アドバンスクラスは大きな挑戦です。出題範囲が格段に広がり、実践的な知識も問われるため、受験者の多くが「独学で本当に合格できるの?」「どのくらい勉強すればいいの?」と悩みます。

この記事では、試験の概要や難易度、出題内容、効果的な勉強法、独学合格のポイントまで、合格への道筋を具体的に解説します。

カラーコーディネーター検定アドバンスクラスとは?

「カラーコーディネーター検定」とは、東京商工会議所(東商)が主催する色彩の専門資格です。アドバンスクラスは上級レベルに位置づけられ、スタンダードクラスよりも実践性が高く、応用力が求められる試験です。

ファッション、インテリア、商品企画、広告、ブランディングなど、ビジネスの現場で「色のチカラ」を戦略的に使いこなすための知識が体系的に問われます。

※試験全体の概要や他級との違いについては、カラーコーディネーター検定とは?で詳しく解説しています。

アドバンスクラスの試験概要を理解しよう

アドバンスクラスで最初に理解しておきたいのは、試験形式と出題範囲の全体像です。ここを曖昧なままにしてしまうと、学習の方向性が定まらず、膨大な勉強量を前に挫折してしまうこともあります。

出題形式と試験時間

- 実施回数:年2回

- 受験方法:IBT・CBT方式

- 受験料:7,700円(税込)

- 試験方式:選択問題

- 試験時間:90分

- 合格基準:正答率70%前後

受験方法や試験時間はスタンダードクラスと同じです。受験は、自宅や会社などで自分のパソコンを使って受験するIBT方式と、全国の試験センターに行って、そこに設置してあるパソコンで受験するCBT方式の2種類から選べます。受験時期などの詳しくは以下の記事をご覧ください。

アドバンスクラスの難易度と合格率は?

アドバンスクラスの合格率は約40〜50%前後。スタンダードクラスが70%前後であることを考えると、難易度は一段と上がっています。受験者の多くは、スタンダードクラスを取得済みの人や、デザイン・ファッション・マーケティング業界の初級者です。

難易度が高いとされる理由

- 出題範囲が広く、暗記だけでは対応できない

- 応用問題・事例問題の比重が高い

- 配色理論とビジネス実践を「つなげて考える」力が問われる

出題範囲と科目別のポイント解説

出題範囲は広範囲にわたります。以下は、公式テキストに基づく内容の抜粋です。

色の心理(色のイメージ)

冒頭の章では、色の認識、人間の色覚、年代や国ごとの色の嗜好性、色の象徴性や役割、色をプロフィールを把握する際に用いるSD法(セマンティック・ディファレンシャル法)の実践などについて学びます。

身の回りの色を測る(測色)

第2章は色を測るときの尺度、均等色空間、各種の測色方法について学びます。聞き慣れない専門用語が多い項目です。

色彩調和(配色構成)

この章ではベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーの配色構成の基礎、配色のリズム、グラデーション、組み合わせ、PCCS、イッテン、ジャッドら各種の配色調和論、日本の伝統配色などを学びます。

カラーユニバーサルデザイン

この章の内容は、色覚特性(色覚異常)の種類と特徴、加齢による見え方の変化、色覚多様性に配慮したユニバーサルカラーの考え方や工夫について。現代社会のなかで特に意識される領域の知識を学びます。

ビジュアルデザインと色彩

ビジネスにおける色の活用に関し、特にコミュニケーションやプレゼンテーションにおける効果的な配色を学びます。また、ウェブサイトやグラフィックにおける色遣いもこの章の内容です。

ファッションと色彩

この章では、アパレル業界における売れ筋の色、シーズンごとの色の変化、ファッションごとのテイスト分類、生地の素材やテクスチャごとの色の違い、代表的なファッションカラーコーディネート、ファッションの変化の歴史などを学びます。アパレルに関心がある方にとって、特に得られる知識の多い項目です。

化粧品と色彩

化粧品における色についての考え方、口紅、アイシャドー、ファンデーションなどアイテム別の色・色材について、化粧品開発における色彩設計と管理、色に基づく化粧品の選び方などがこの章で学べます。女性にとっては、とっつきやすい内容でしょう。多くの男性にとっては馴染みが薄い領域かもしれませんが、だからこそ発見があると思います。

インテリアと色彩

この章では、インテリアの色彩全般について学びます。主な内容は、インテリアの分類、インテリアを提案する立場として、製品のコンセプトやイメージの設計、コーディネートの工夫など。自宅に使える知識も詰まっています。

工業製品と色彩

第9章は「工業製品と色彩」というタイトルですが、噛み砕いて言えば私たちの暮らしに関わる「ものづくり」の全体がテーマです。主に西洋における時代ごとのデザインの様式の変化、たとえばオートクチュールやアール・ヌーボー、アール・デコなど様式名が頻出します。また、自動車のデザインと色彩、最近の製品と色彩、商品の色彩設計も学びます。覚えることがとても多い項目です。

環境と色彩

最後の第10章は、街全体の色彩について。街の色遣いの変化、日本の環境色彩基準、関連法規、環境色彩計画の手順や工夫を学びます。

アドバンスクラスの内容に関する補足

カラーコーディネーター検定アドバンスクラスの大きな特徴は、学ぶ内容が広範にわたること。

前半の「色の心理」「測色」「配色構成」「ユニバーサルデザイン」は、どちらかといえば学術的。色彩の知識や理論を学びます。一方で後半の「ビジュアルデザイン」から「環境と色彩」までは、それぞれの領域に関わる実務的な要素が強くなります。そのため、どうしても「得意・不得意」「イメージしやすい、しにくい」領域のムラが生じがち。専門用語も大量で、覚えることが多いです。

後半の各領域の章は、それぞれ自分自身がその業界に関わっているつもりで想像しながら読み進めてください。

独学でも合格できる?必要な勉強時間と学習計画

カラーコーディネーター検定のアドバンスクラスは独学でも合格できるのか?という問いに対する答えは"イエス"です。ただし、十分な学習時間の確保が欠かせません。

学習時間の目安

| 学習者タイプ | 学習時間の目安 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 初心者(色彩学未経験) | 約120〜150時間 | 半年以上推奨 |

| スタンダード合格者 | 約80〜100時間 | 半年ほど |

| 実務経験あり | 約50〜70時間 | 3か月ほど |

この学習時間はあくまで目安です。色彩にまったく触れてこなかった方は、いきなりアドバンスクラスを狙わずにまずスタンダードクラスの受験をご検討ください。

色彩検定3級や2級をお持ちでも、スタンダードクラスからの受験が無難です。色彩検定とカラーコーディネーター検定の試験で出題される内容の多くは重複していますが、等級ごとの内容は若干異なります。パーソナルカラー検定の4シーズン分類に関する知識は、カラーコーディネーター検定では出題されません。

効率的な学習スケジュール例(3か月プラン)

合格のための効果的な勉強法と対策

カラーコーディネーター検定のアドバンスクラスは、特に実務にまつわる内容が多いため、机に向かってテキストとノートを開く勉強と並行して、毎日のなかで実例を探すことも試験対策につながります。

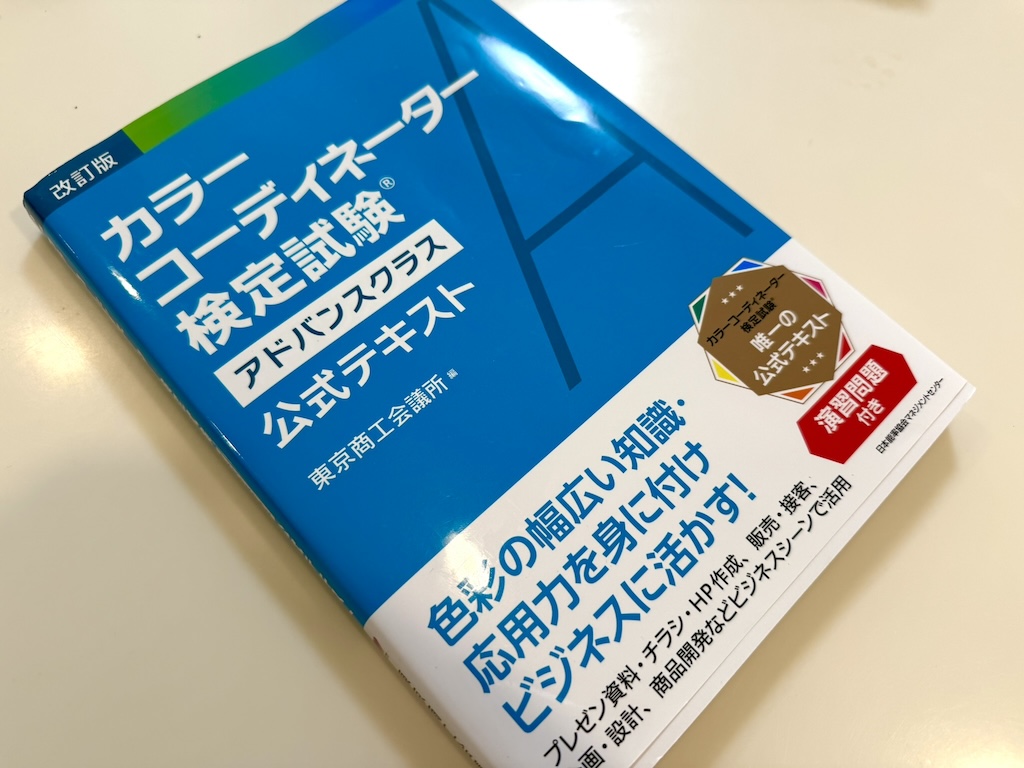

1. 公式テキスト+過去問題集を徹底活用

色彩検定、パーソナルカラー検定の受験対策と同じで、とにかく公式テキストを繰り返し読むことが最も効果的な学習です。ただし、分野が広くて専門用語も多いため、単に流し読みするだけでは知識がなかなか定着しにくいと思います。

そこで、「アドバンスクラスの内容に関する補足」ですでに触れたとおり、自分自身がその業界で働いている実務者になったつもりで、テキストを読んでみてください。これは気持ちの話になってしまいますが、「試験勉強」「資格取得」という意識と「いまの仕事に役立てる」という意識では、学習から得られる知識量と知識が身に付く度合いが全然違ってきます。

カラーコーディネーター検定の試験は「色彩の知識をビジネスに活かす」という明確な目的のもとに組み立てられています。したがって、この試験勉強で得られる内容は、暮らしのさまざまな分野にさっそく役立てることができます。テキストは、難しい話が書いているようで、結構身近な話題も豊富です。

ですから、単に「試験に合格して資格を持っている」ことをゴールとせず、ご自身がテキストから学んだ内容を「自分なら、この知識を仕事にどう活かす?」「どうやって暮らしに役立てる?」という問いとビジョンを持って通読してください。そうすれば、テキストを読むこと自体を楽しめるかもしれません。

そうやって公式テキストをとにかく読みながら、公式テキストの各章末についている練習問題に挑戦し、さらに問題集を用意して繰り返し解いてみてください。

2. 配色カード・事例集を使って実践力を磨く

配色練習はスタンダードクラスと同じです。カラーコーディネーター検定は現在の「スタンダード/アドバンス」の二等級制度になる前はCCICという独自の表色系を用いて出題されていましたが、いまは色彩検定と同じPCCSを使います。ですから、市販の日本色彩研究所による配色カードを使って、さまざまな組み合わせをご自身で作ってみてください。

特に配色構成の項目と、ファッションの配色については「理論で理解 → 手で試す → 視覚で覚える」が鉄則です。配色カードを使い、たとえばナチュラルハーモニーとコンプレックスハーモニーの違いや、イッテンの配色論に基づいた組み合わせなどを自分の手で再現してみましょう。

3. ビジネス事例を日常で観察する

これも「効率的な学習スケジュール例」のところで触れていますが、テキストや問題集を使った座学と同時に、暮らしのなかで目にする広告や商品パッケージ、店舗ディスプレイなどを観察して色の使い方を積極的に分析しましょう。

これもかなり効果的な勉強方法で、テキストで勉強するだけだと「知識」どまりでも、テキスト内容が日常で生かされていることを知れば「体験」となり、一気に定着します。「なるほど、そうだったのか!」と、学んだことを日常で発見できると、なんとなく嬉しくなりますよ。

おすすめは百貨店巡り。ファッションや化粧品やインテリアの色彩について、大いに学べます。カラーユニバーサルデザインは駅や公共施設、介護などの領域で用いられています。ビジュアルデザインやWEBデザインは、プレゼン資料、CM、スマホで毎日見るサイトなどからもヒントが得られますし、工業製品の色彩については、雑貨屋や街全体が学びの場です。

まとめ|独学でも合格は可能!計画的な学習が合格への近道

東商カラーコーディネーター検定アドバンスクラスは決して簡単ではありませんが、しっかりと計画を立てて学習すれば、独学で合格可能です。十分な時間の余裕を持って取り組んでください。

色彩検定よりも実務にフォーカスした内容が多くなっているため、覚えないといけない専門用語が大量です。自分が関わっていない業界や領域についてはテキストだけだとイメージしにくいかも知れませんので、日常のなかでヒントを積極的に探しましょう。一人での勉強が大変なら、講座の利用もご検討ください。

あなたの合格を応援しています!