「カラーコーディネーター検定のスタンダードクラスに挑戦したいけど、どんな試験内容なの?独学でも合格できるの?難易度は?」——受験を考えていると、さまざまな疑問が浮かんでくるものです。

この記事では、東京商工会議所が主催するカラーコーディネーター検定スタンダードクラスについて、試験概要や出題範囲、難易度、勉強方法まで詳しく解説します。初めて受験する方や独学で合格を目指したい方に向けて、分かりやすく整理しました。

カラーコーディネーター検定スタンダードクラスとは?

カラーコーディネーター検定のスタンダードクラスは、色彩の基礎知識をしっかりと身につけたい人に向けた入門的な位置づけの試験です。学習範囲は「色の基礎理論」や「生活の中での色彩活用」が中心で、初心者でも理解できるレベルからスタートできます。

詳細な資格制度や上位クラスについては、以前の記事「東商カラーコーディネーター検定資格を徹底解説!等級区分や試験内容」をご参照ください。

スタンダードクラスの資格は意味ない?役立つ?

受験をする前に、そもそもカラーコーディネーター検定スタンダードクラスの資格取得は意味があるのか?就活・就職・転職・独立、そのほか仕事の面で役立つのか?という疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。

結論から言って、カラーコーディネーター検定スタンダードクラスの資格の「肩書」としての効果は決して大きくはありません。あたりまえの話として、資格を持っているからといって、その一点のみで就職や転職時に優遇されることはないでしょう。独立を考えている方にとっても同様で、この資格を持っているから仕事が舞い込んでくる、とは言い難いです。

ただし、スタンダードクラスの資格取得の意味がないかというとそうではありません。カラーコーディネーター検定の資格取得の過程で学ぶ知識は、色を専門に扱う業種はもちろん、それ以外でも十分に役に立つ内容が詰まっています。

カラーコーディネーター検定は、色の知識に加えて、社会全体を色の観点からながめ、実務に役立てるノウハウまで学ぶことができます。したがって、この資格取得を目指す過程で、あなたの視野は大いに広がるでしょう。

スタンダードクラスの試験概要と実施方式

次は、スタンダードクラスの基本情報を整理します。

受験資格と対象者

特別な制限はなく、誰でも受験可能です。学生や社会人、主婦層まで幅広い層が挑戦しています。「色の基礎を学びたい」「日常や仕事に活かしたい」と考える人に最適です。

試験形式(CBT/IBT方式)

受験は、CBT方式かIBT方式かを選べます。CBT方式は、全国にある試験センターに行き、そこに設置してあるパソコンを通じて受験する方式です。IBT方式は、自分のパソコンを使って、自宅やオフィスなどにて所定のルールに基づく環境を作って受験する方式です。

2019年以前はペーパーテストでしたが、今はCBTでもIBTでもパソコンから選択問題に答えます。従来は試験会場が大都市のみで地方からの受験は移動が大変だったところ、方式の変更によって地域を問わず受験しやすくなりました。

試験時間はCBTでもIBTでも90分です。

受験料・試験日程

- 受験料:5,500円(税込)*CBT方式での受験の場合は別途手数料あり

- 試験日程:年2回(6月・11月頃)実施が基本です。

- 必要なもの:免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認証

受験するときは、公式サイトから申込期間中に申請します。試験は年に2回の実施です。試験日は厳密に決まっておらず、試験開催期間中に、自分の都合にあわせて選べるようになっています。

たとえば、2025年の後半の試験の場合、10月23日(木)~ 11月10日(月)が試験開催期間。この期間中から、自分が受験したい日を選びます。さらに試験開始時刻も、①10:00~11:45、②13:00~15:45、③17:00~19:00の3つの区分から選ぶことができ、このなかで15分単位で指定できます。

イメージとしては、「私は早めにチャレンジしたいから、10月25日(金)の10:30から受験しよう!」「私は忙しくて後半まで予定がいっぱいだから、11月9日(日)の18:00で受験!」という感じです。先着順のため埋まっていれば選べませんが、自分のスケジュールにあわせて柔軟に調整できます。

申し込みは、9月19日(金)10:00 ~ 9月30日(火)18:00までにおこないます。

年2回の試験実施期間・申込期間はすべて東京商工会議所の公式ページに記載がありますので、前もって確認しましょう。

スタンダードクラスの出題範囲

カラーコーディネーター検定試験は、受験を通じて仕事に役立つ実践的な色彩の知識を学ぶことができます。ほかの色彩資格と比べて、実務的な知識を問われる点が特徴です。

スタンダードクラスは入門的な位置づけのため、色の基本的な知識をメインに、日常生活およびビジネスへの色彩活用の初歩的な内容が出題されます。

出題範囲の例(公式テキスト内容)

以下、各項目についての簡単な内容の説明です。

色の働き

色の役割や機能、色が生じる仕組み、色を社会に活かすうえでのもっとも基本的な考え方を学びます。

光と色

光とは何か、可視光線と色の関係、自然界における色彩現象、混色の原理と応用、照明器具の光の特性などを学びます。

色の伝達と記録

色の三属性(色相・明度・彩度)、トーンの概念、カラーオーダーシステムやJIS規格について、色の名前、PCCS、マンセル表色系、CIE表色系、均等色空間など。

配色と色彩調和

色彩調和の原理、配色のルールや実例、配色に関する多様な用語など、色の扱い方について学びます。

色が見える仕組みと心理現象

目や脳の機能・特徴・用語・色を知覚するメカニズムと、対比・同化・順応・錯視など色がもたらす影響について学びます。

色とビジネス

色と製品市場の関係、各時代ごとの色の移り変わり、カラーコーディネーターの実務内容などを学びます。

このなかで、第1章の「色の働き」は導入です。第2章の「光と色」は色の原理的な話で、テキストを読めば「なるほど、そうなんだ」と理解することができるでしょう。

ポイントとなるのは、第3章の「色の伝達と記録」と第4章の「配色と色彩調和」です。このあたりから一気に情報量と色に関する専門的な用語が増えます。

第5章の「色が見える仕組みと心理現象」も、目や脳の部位に関する専門用語が多く、覚えることが多い範囲です。

そして、最後の「色とビジネス」の章では、カラーコーディネーター検定ならではの実践的・実務的な知識を履修します。

難易度と合格率の目安

カラーコーディネーター検定試験は、100点満点中70点以上を取れば合格です。スタンダードクラスは入門レベルのため、合格率はおおむね70%前後と比較的高めです。

ただし「易しい」わけではなく、基礎知識を体系的に学ぶ必要があります。特に色彩理論の基礎に触れたことがない初心者は、暗記に頼るだけでなく実践的な理解が欠かせません。

独学で合格できる?勉強方法のポイント

カラーコーディネーター検定のスタンダードクラスは独学で十分に合格可能ですが、効率的に学習する工夫が必要です。

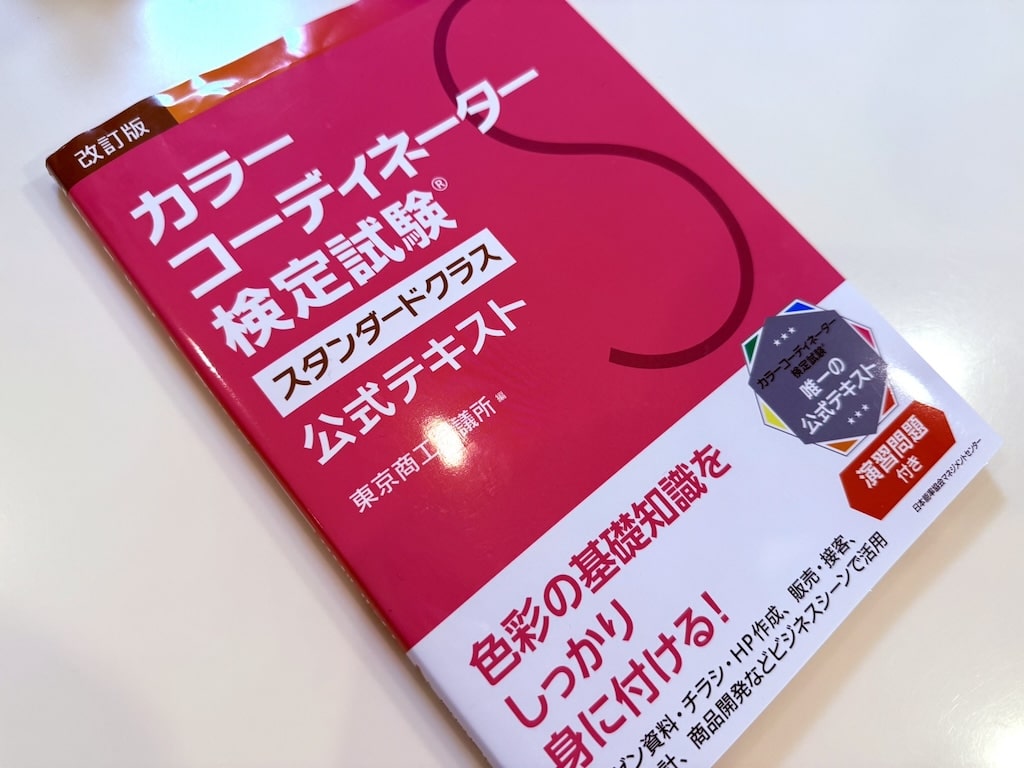

公式テキストと過去問題の活用

- 東京商工会議所が発行する公式テキストを軸に学習

- 過去問を繰り返し解いて出題傾向を把握

- 問題の正誤を確認し、弱点分野を洗い出す

カラーコーディネーター検定の合格にあたって一番効果的な学習は、公式テキストの熟読です。色彩検定と同じで、試験は基本的に公式テキストの中身からしか出題されません。公式テキストを何度も読んで、問題集を解いて、苦手な分野を洗い出しましょう。

公式テキストを読む際のコツは、全体を把握する、内容を人に説明できるようになるイメージで読む、の2つです。

そのために、最初は流し読みでも何でも良いので、とにかく最後まで読み切り、それから何度も繰り返し読んでください。ボリュームが多いので、たとえば一章ごとに分けても良いと思います。「今日は3章を読もう」とか「今日は6章」と、章単位で読み切ります。

読みはじめのころは、意味が分からない、理解が追いつかない部分がたくさんあると思います。特に学生の方や主婦の方、そのほか色にまつわる仕事をしていない方々にとっては、専門用語が難しかったり、色の実務についてイメージしにくいかもしれません。

それでも全然OKです。細部まで理解・暗記しようと思って数ページずつノートを取りながら読み進めると時間がかかり、その割に記憶には残りません。最後まで読み切るころには、前半の内容を忘れてしまっている恐れもあります。

まずザッとテキストの中身を目で追います。色をどうやって日常に役立てるのか?色が見える仕組みや原理は?仕事の分野で色はどう扱われているのか?と、ただ単に試験合格だけを目的とせず、内容を自分の暮らしにさっそく活用しようという気持ちで興味を持って読み進めてください。

2周目の読むタイミングで、気になった用語を書き出しておきます。3周目からは、「私がこの内容を誰かに話すとしたら、どう説明しようか」という視点も持ってみてください。

この視点がとても大事です。読むのは知識を取り入れる「インプット」の作業です。一方、説明は知識を取り出す「アウトプット」です。試験は、学んだ知識を思い出して使う「アウトプット」の行為ですから「説明する」ことを想定した熟読が、そのまま試験対策となります。

内容や用語の意味を理解できていないと人にわかりやすく説明できませんから、この目線でテキストを読めば格段に理解度がアップします。

配色カードを使った実践学習

カラーコーディネーター検定試験で合格するためには、ただ「知識」を詰め込めば良いのではなく、色の「感覚」を養うことも大切です。

配色カードを使って、隣接・類似色相配色、ナチュラルハーモニー、ドミナントカラー、トライアドなど各種のルールに沿った色の組み合わせを実際に作り、色の組み合わせごとの印象を感じてみてください。

余談となりますが、従来のカラーコーディーネーター検定は東京商工会議所による独自の表色系CCICを用いていて、色の名称やトーンの仕分けが色彩検定で使用するPCCSと異なっていました。

今は、どちらの検定もPCCSを学びます。よって、配色調和に関するこうした実践練習は、カラーコーディネーター検定だけでなく、色彩検定の勉強にも役立ちます。

スケジュールの立て方(3か月・6か月プラン例)

- 3か月短期集中プラン:毎日30分〜1時間、過去問演習を中心に進める

- 6か月じっくりプラン:週2〜3日の学習で、公式テキストを丁寧に理解+実践演習を追加

試験までの期間に応じて、自分のスケジュールにあわせた学習プランを立てましょう。毎日公式テキストを熟読することに加えて、演習問題を解いたり、配色カードを使って体感を深めてください。

カラーコーディネーター検定のスタンダードクラスで学ぶ内容は日常生活に直結して役立つ知識も多く、ただ試験を合格するための勉強というより、生活の質を高めるための学びです。

ぜひ、楽しみながら学習を進めてくださいね。

よくあるつまづきポイントと対策

最後に、勉強においてつまづくポイントをいくつかピックアップしました。

暗記に偏りすぎる学習

丸暗記だけでは実践力が不足します。色票を実際に使いながら理解することが重要です。

「暗記しよう」という考えよりも「理解しよう」と思いながらテキストを読み進めてください。色彩調和の章では、配色カードを用いた実践が、理解の定着を助けます。

実務での色彩イメージが掴みにくい

テキストの知識を「現実のシーン」に結びつける工夫を心がけましょう。

ファッション雑誌、インテリア雑誌、街の広告などを見て「なぜこの色が使われているのか?」を考えると効果的です。日常生活のなかで目にする色は、すでにさまざまな工夫がほどこされています。「あ、これテキストに書いてあったことだ!」と、いくつも発見できると思います。

時間配分の誤り

試験時間は90分です。過去問題を解くときは、実際の時間と条件のもとで挑戦してみてください。選択問題のため、正しく理解できていれば時間は十分に余裕があります。

まとめ|スタンダードクラス合格を目指すあなたへ

カラーコーディネーター検定スタンダードクラスは、色彩の基礎を体系的に学べる入門資格です。

難易度はそこまで高くありませんが、合格には理論と実践の両立が必要です。公式テキストを活用しつつ、配色カードや身近な色を題材に学習することで、試験だけでなく日常や仕事にも役立つ知識が身につきます。

ご自身の生活リズムとスケジュールにあわせて計画を立てて、試験日までの学習プランを立ててください。学習のポイントは、テキストの熟読、配色カードを用いて色に慣れること、テキストの内容を日常で活かすこと、どう活かされているか探すこと。そして、内容を誰かにわかりやすく説明できる自分になっていることをイメージしながら学習を進めること。勉強の過程そのものを楽しんでくださいね。

あなたの合格を応援しています!